1、体能需求评估方法

多项目参赛的首要环节是准确评估各项目对运动员体能的需求。不同项目对心肺耐力、肌肉力量、爆发力以及灵活性等方面的要求存在显著差异。例如,短跑项目强调瞬时爆发力和神经肌肉协调,而中长跑项目则更依赖有氧耐力与能量持续供应。科学评估每个项目的体能负荷有助于制定针对性的训练计划。

运动生理学工具在体能评估中发挥关键作用。通过最大摄氧量测试(VO2max)、乳酸阈值测定以及肌力和耐力测评,教练团队可以量化运动员的体能储备和项目适应能力。同时,心率变异性监测与可穿戴设备数据分析可提供连续的训练负荷反馈,帮助调整训练强度与恢复策略。

基于评估结果,教练团队可以对不同项目的训练时间和强度进行科学分配。在多项目参赛情况下,运动员必须优先保证高强度项目的体能储备,同时通过交叉训练或低强度训练维持其他项目的技术水平,从而实现体能与竞技表现的最优平衡。

2、训练周期与恢复安排

训练周期的科学设计是多项目参赛体能管理的核心。周期化训练理念强调在训练周期内安排不同强度和类型的训练负荷,以促进体能提升同时避免过度疲劳。在奥运会多项目参赛背景下,需要将周期化原则与竞赛日程紧密结合,确保在关键比赛前运动员体能处于最佳状态。

恢复策略同样至关重要。高强度训练或比赛后,及时的主动恢复和被动恢复手段能显著减轻肌肉酸痛、恢复神经肌肉功能。冷疗、按摩、压缩衣物以及营养补充是常用恢复手段。此外,睡眠质量监控也是恢复管理的重要环节,通过优化睡眠时间和睡眠结构,运动员能够在短时间内恢复体能储备。

多项目参赛时,训练与恢复的安排需兼顾项目间的相互影响。例如,如果两个项目间隔时间较短,应优先安排主项目的高强度训练,同时通过轻量化训练或技术练习维持次项目状态。这种策略能够在多项目间实现体能的动态分配,减少疲劳累积带来的竞技风险。

3、赛程优化与体能分配

赛程设计对运动员的体能分配有直接影响。奥运会比赛日程通常紧凑,多个项目间隔时间有限,如何合理安排参赛顺序和调整比赛策略成为关键。运动员需根据各项目的体能需求和自身优势,科学选择主攻项目与辅助项目,以最大化整体表现。

在比赛当天,体能分配策略需要细致化管理。运动员可根据项目强度调整热身、比赛节奏及能量输出。例如,在体能消耗大的项目中,应采用保守策略,避免过度爆发;而在关键冲刺阶段,则集中体能实现最佳表现。赛前营养补充和水分管理也是保证体能稳定的重要环节。

此外,赛程中的心理调节也间接影响体能分配。多项目参赛容易带来心理压力和注意力分散,运动员需通过中欧体育心理训练和集中注意力策略降低精神消耗,从而保证体能投入与项目需求的匹配,实现体能与竞技状态的双重优化。

4、技术策略与体能节约

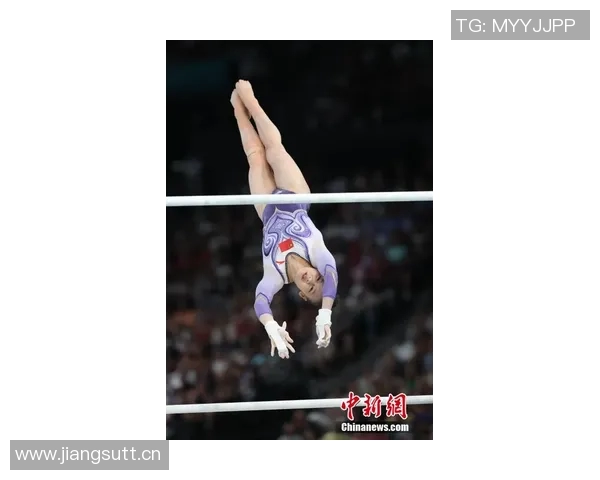

技术动作优化是实现体能高效利用的重要手段。通过提升动作经济性,运动员能够在完成高强度运动任务的同时降低能量消耗。例如,在游泳和田径项目中,优化划水或跑步技术可以显著减少氧耗,提高耐力储备,为多项目参赛提供体能保障。

策略性调整比赛节奏也可节约体能。在长时间项目中,运动员可采用分段爆发与平稳节奏结合的方式,避免全程高强度消耗导致体能透支。同时,观察对手状态和现场环境因素,灵活调整策略,可以在保证成绩的同时降低不必要的体能消耗。

团队支持与战术配合也是体能管理的重要环节。在接力赛或团体项目中,合理分工和战术安排能够共享负荷,减轻个体体能压力。通过科学的技术策略与团队协作,运动员可以在多项目参赛中保持稳定发挥,实现最佳竞技效果。

总结:

奥运会项目中运动员多项目参赛的体能分配策略涵盖体能评估、训练周期设计、赛程优化和技术策略等多个方面。科学的体能需求评估能够明确各项目负荷差异,为训练和比赛提供基础数据支持。周期化训练与恢复安排确保运动员在高强度赛事前保持最佳状态,同时降低伤病风险。合理的赛程规划和比赛策略有助于运动员在多项目间分配体能,实现整体表现最优化。

此外,技术动作优化、节能策略和团队配合能够进一步提升体能利用效率,为多项目参赛提供有力支撑。整体而言,多项目参赛的体能分配策略是一套系统性、动态化管理体系,需要运动员、教练团队和科研人员共同协作,通过科学方法和实践经验不断优化,从而在奥运会赛场上获得最优竞技成果。